変形性膝関節症の痛み もくじ

・ 変形性膝関節症とは? ・ 変形性膝関節症の症状 ・ 変形性膝関節症の原因 ・ 変形性膝関節症の予防法 ・ 変形性膝関節症Q&A ・ 変形性膝関節症の施術法

変形性膝関節症とは?

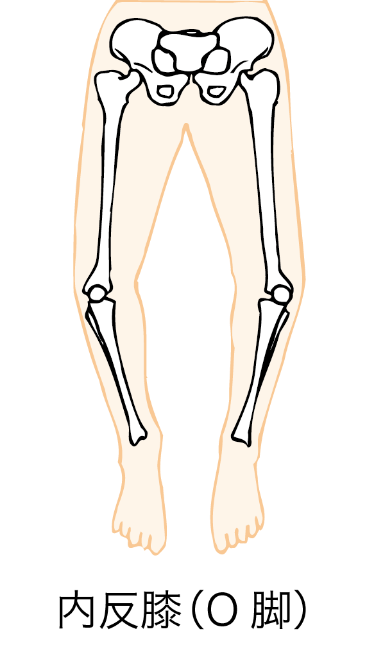

ひざの骨の表面にはクッションの役割をしている軟骨があります。この軟骨の水分が減り弾力性が低下すると膝の内側が徐々にすり減ったり、削れていきます。 さらに骨と骨を包んでいる小さな袋に炎症が起こり、関節内に水が溜まっていき膝のお皿が少し浮いたような状態になります。 症状が進行して軟骨がほとんどなくなってしまうと骨と骨が直接ぶつかり、骨が変形してO脚になったり、骨棘を形成して痛みや腫れが強くなっていきます。変形性膝関節症の症状

初期症状(軟骨の弾力性低下)

起床後や動き始めに ・ひざのこわばり ・動かしにくさ ・鈍い痛み を感じます。 しかし、体を動かし続けたり、少し休むだけで痛みを感じなくなり気にならなくなっていきます。 目立った変形や痛みもないので治療せずに放置してしまいがちな時期なので注意が必要です。中期症状(軟骨のすり減り)

・動きだしで痛む頻度の増加 ・歩くとひざがきしむ ・ひざを深く曲げると痛む(正座、しゃがみ込みなど) ・階段の上り下りが痛みで困難 など、膝に負担のかかる動作で痛みがでてくるようになり、初期症状とは違い休んでも痛みがなかなか治まらなくなっていきます。 また、関節内の炎症が強くなって関節液の分泌量が増え、ひざに水が溜まった状態で腫れや熱感を感じます。末期症状(骨と骨のぶつかり)

この時期になると今まで見られた症状が悪化し動作が困難になります。痛みで長時間の立ち仕事ができなくなり、日常生活にも支障をきたすようになっていきます。 また、骨と骨が直接ぶつかることで変形が強くなり、ひざを完全に伸ばせなくなります。 内側の骨がつぶれ骨棘を形成し、ひざ下が内側に向くO脚へとなっていきます。

変形性膝関節症の原因

①加齢

年齢を重ねることによって軟骨の水分量が減少し弾力性が低下します。さらに筋力も衰え、ひざにかかる負担が増えます。 そのため摩擦力が強くなり、軟骨がすり減りやすくなります。②O脚

もともとO脚の方はひざの内側の接地面が狭くなっていることから変形性膝関節症になるリスクを高めます。③肥満

ひざには常に体重の数倍もの負担がかかっています。体重が重くなればその分ひざへの負担も増えます。 年齢を重ねると運動をしなくなりがちで、体重のコントロールが難しくなっていくので注意が必要です。④遺伝

もともと軟骨がもろく、すり減りやすいといった遺伝的な要因も関係しています。 もし、身内にそういった方がいれば変形性膝関節症になる危険性が高まります。⑤生活環境

重いものを持ったり、長時間の立ち仕事をしている方はひざに大きな負担をかけています。その分、しっかりとケアをしていくことが大切です。 もう1つ大きな要因として日本の文化にあります。日本では床に正座やあぐらで座ることが多いです。ひざを深く曲げていることから負担を受けやすく、椅子に座ることの多い海外の国と比べて変形性膝関節症の発症率は高いです。⑥女性

閉経後、女性ホルモンの変化で骨がもろくなることが要因となります。 変形性膝関節症は高齢で肥満の女性に多いのが特徴的です。

⑦そのほかの要因

関節リウマチや化膿性関節炎などの炎症性疾患、軟骨腫などの腫瘍性疾患、骨折や半月板、靱帯の損傷によるものなど二次的に起こるものがあります。 なかでも骨折や半月板、靱帯の損傷は大きく関わってきます。 下記のページにひざの外傷について詳しい解説や予防法が書いてありますので、ぜひ参考にしてみてください。変形性膝関節症の予防法

・ももの前の筋力向上

ももの前の筋肉を鍛えることでひざにかかる負担を減らすことができます。 また、O脚の予防にもなりますのでウォーキングをする習慣をつくるといいと思います。普段歩く時よりも少し大きく1歩をだすとよいです。・体重のコントロール

体重が増えてしまっている場合は減量をしてひざにかかる負担を減らすようにしましょう。飲食などの生活習慣を見直して軽い運動を取り入れてみるとよいです。・椅子に座るようにする

なるべく正座やあぐらは避け、椅子に座るようにしましょう。椅子に座ることでひざに負担がかからなくなります。・ひざを冷やさないようにする

<変形性膝関節症の予防体操>

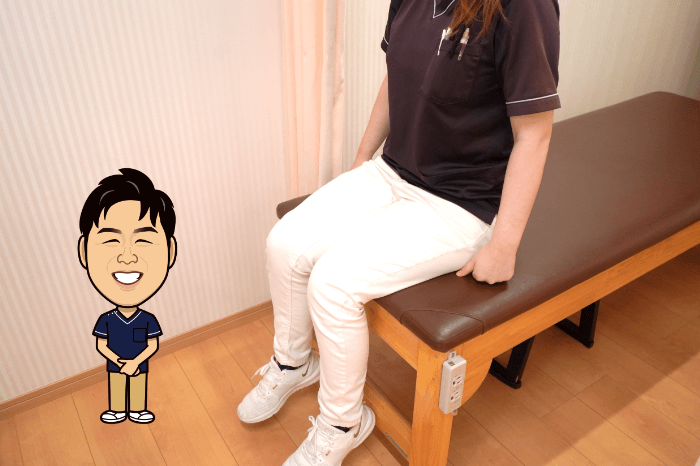

ここで変形性膝関節症の予防、改善になる体操を2つご紹介していきます。 家でも簡単にできるので、ぜひ実践してみてください。 *痛みのない範囲で行ってください①膝関節伸展運動

・背筋を伸ばして椅子に座ります

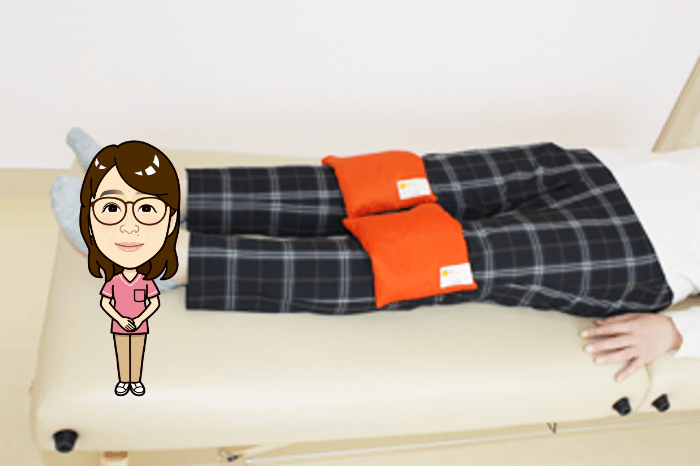

②ももの前のストレッチ

・横向きの姿勢となり、上になってる方の足首をつかみます

変形性膝関節症Q&A

ひざのサポーターは効果ありますか?

サポーターは治療の補助として活用していくことをおすすめします。 安静にしていれば痛みがでないからといって動くことが少なくなってしまうと筋力が落ちて、さらに悪化する要因をつくる可能性があります。そんな悪循環を防ぐためにサポーターはとても有効です。 サポーターには ・ひざの冷えの防止 ・ひざの安定性の向上 ・圧迫刺激による痛覚の鈍麻 といった効果があります。 サポーターをする注意点としては、自分に合っていないものを着用すると効果が薄くなったり、あるいは症状が悪化する恐れもあります。 もし、どれがあっているかわからない場合は医療機関の方にご相談してみてください。