ぎっくり腰 もくじ

・ ぎっくり腰とは? ・ ぎっくり腰の良くある症状 ・ ぎっくり腰の種類と原因 ・ 家でもできる対処法 ・ ぎっくり腰Q&A ・ ぎっくり腰の施術法

ぎっくり腰とは?

ぎっくり腰のよくある症状

ぎっくり腰の種類と原因 《ぎっくり腰はなぜ起こるの?》

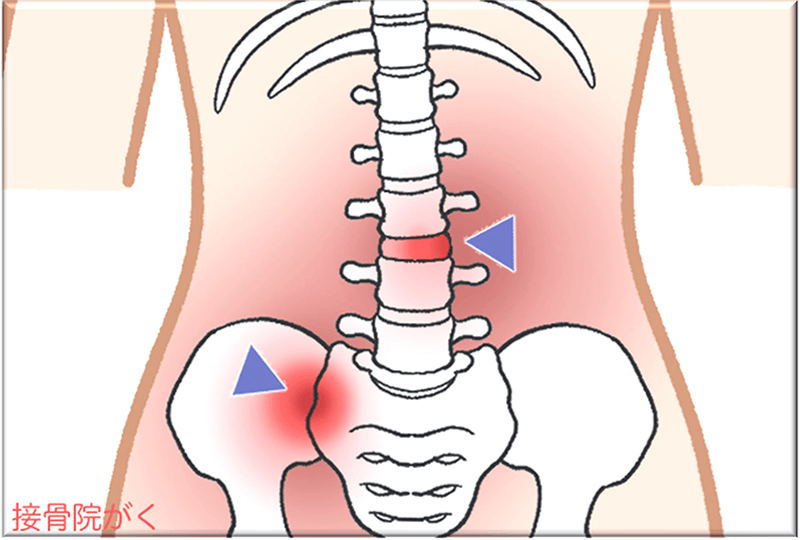

ぎっくり腰になる原因、種類はその方により様々ですので、ここでは一般的なぎっくり腰の原因、種類についてお話します。① 骨と骨の間で炎症が起こるタイプ

背骨と背骨、もしくは骨盤と背骨に離れる力が加わり、それらを結んでいる靭帯が傷むことにより炎症がおきているものです。

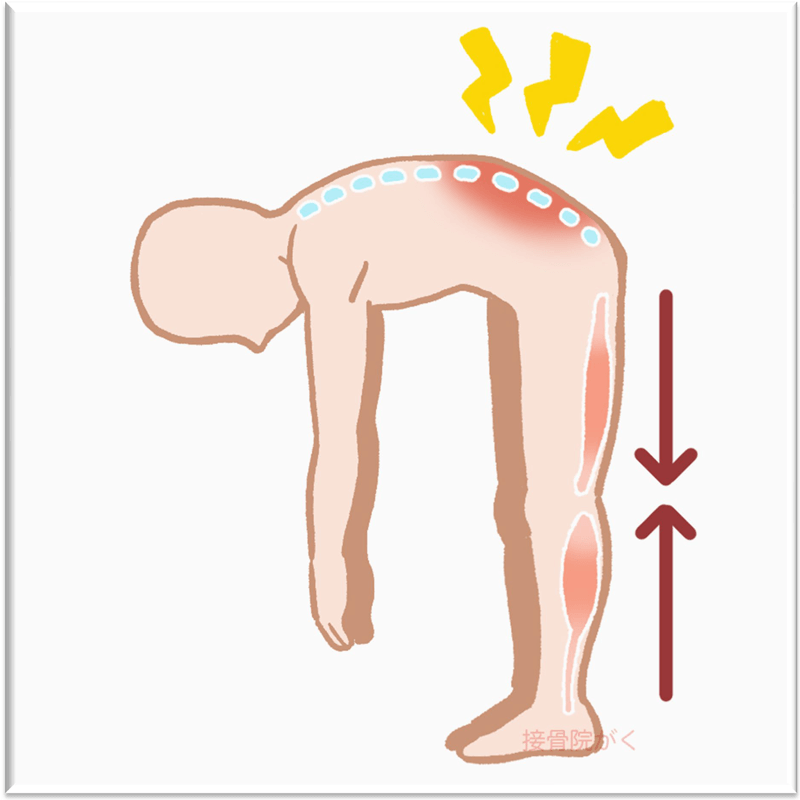

② 腰を支える筋肉を痛めてしまったタイプ

背骨と背骨を結ぶ筋肉に負荷がかかり、筋肉や筋肉を覆っている筋膜に炎症がおこるものです。

③ 内臓の機能低下が原因のタイプ

内臓の機能が低下すると、内臓が正常な位置でとどまることができず、下がってきてしまいます。 そうすると内臓の周りの筋肉の血流が悪くなり、筋肉が緊張することにより、ぎっくり腰になりやすくなります。

- 冷たいものを多くとってお腹が冷えている

- 一度にドカ食いをすることが多い

- 寝る前に消化のよくないものを食べる

- 腸内環境がよくない方

④ ストレスが影響しているタイプ

精神的なストレスがたまると、 姿勢がうつむきがちになり、身体が丸くなることにより 腰に負担がかかりやすくなります。

ぎっくり腰の回復過程≪家でもできる対処法≫

動けなくなるほどの激しい症状がおこることもあるぎっくり腰ですが、適切な処置を施すと、強い痛みのある期間はそれほど長くは続かずに治っていきます。 しかし、回復途中で、間違った処置をしたり、腰に過度な負担をかけてしまったりすると、状態が悪化し、長引いて慢性痛になることもありますので、その点に注意してください。

【受傷直後~2、3日】

一番症状が激しい時です。起き上がりや、腰を伸ばすことも困難で、寝返りをうとうと腰を浮かせたときに痛みを訴える方が多く、じっとしていても痛みを感じる方もおられます。 じっとしていても痛いような炎症が強い方は、まめにアイシングをしてください。 シップなどではなかなか炎症はおさまりません。

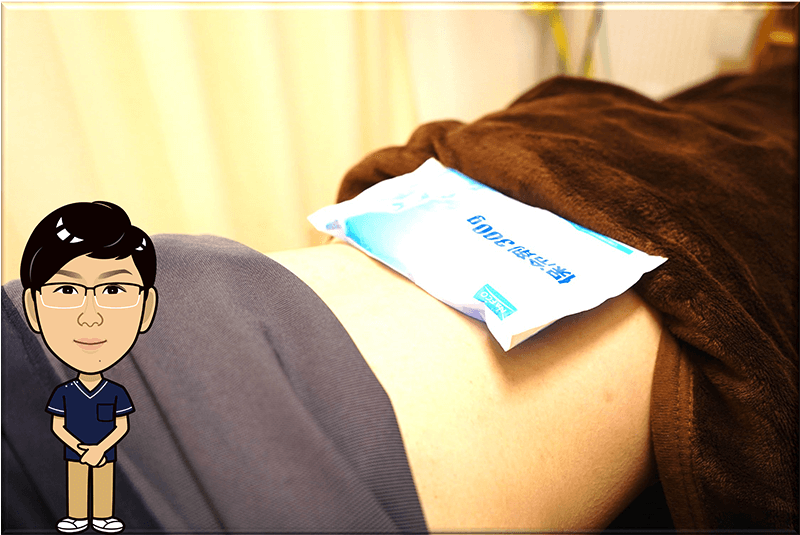

・ぎっくり腰でのアイシングの仕方

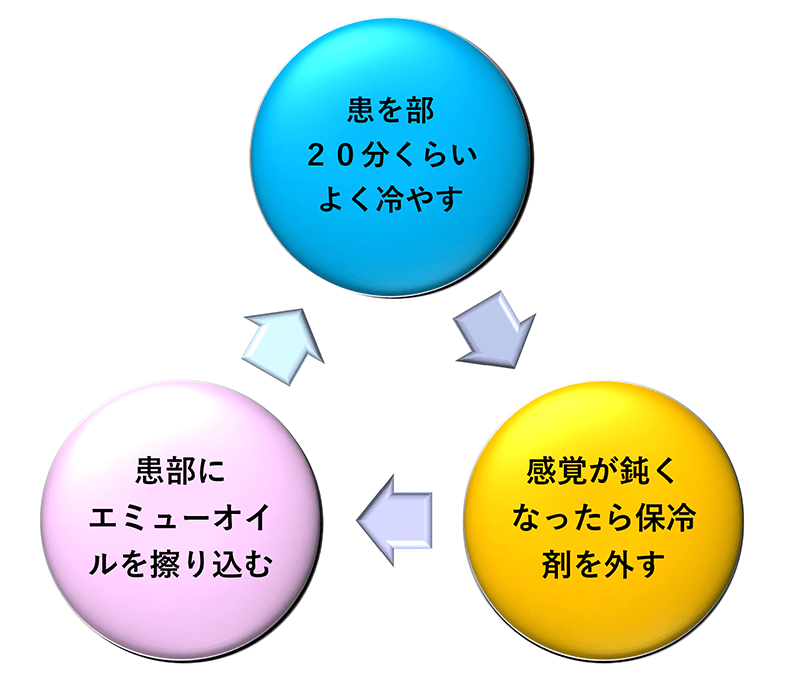

① できるだけ楽な寝方(横向きがおすすめ!) で、患部を20分くらいよく冷やす。 ⇩ ② 感覚が鈍くなったら保冷剤を外す ⇩ ③ 患部に※エミューオイルを擦り込む ⇩ ④ よく冷えた保冷剤を再度患部に当てる

これを繰り返し行ってください。保冷剤は複数を使って患部を安定して冷やせるようにします。

使い方は痛みのある所に数滴たらした後にすぐ軽くさするようにして、オイルを患部にしみ込ませます。

保冷剤を当て、感覚がなくなった後に、エミューオイルをすり込むとより効果的です!

エミューオイルの効果 参照元

使い方は痛みのある所に数滴たらした後にすぐ軽くさするようにして、オイルを患部にしみ込ませます。

保冷剤を当て、感覚がなくなった後に、エミューオイルをすり込むとより効果的です!

エミューオイルの効果 参照元

【2、3日以降】

油断すると動作をした時の瞬間の痛みはまだあるかもしれませんが、 強い痛みが緩和してきて、腰に負担がかからないように意識すればある程度動かるようになる時期です。 この時期はできる身体の動きは、なるべくした方が良い時期です。 できる動きはゆっくりとしてみてください!

- 炎症を早く抑えることができた方

- ぎっくり腰用のリハビリ体操をこまめにしていた方は、再発のリスクが減ります。

【1週間後から】

痛みは引いてきていますが、無理をし過ぎると痛みがぶり返す可能性があります。 お仕事に復帰したりして、負担がかかり再発しやすい時期でもあるので注意が必要です。

【1か月後】

自信をもって普段通りの生活が送れるようになっている 時期ですが、身体には日々負担がかかっています。 日頃からケアをしていき、再発しないためにストレッチや軽い筋トレを行って、筋力や柔軟性を保ちましょう。 また、日頃からストレスをため過ぎないように、リフレッシュをしたり、身体を充分に休めることも再発防止につながります。ぎっくり腰Q&A

ぎっくり腰になったら冷やした方がいい?温めた方がいい?

冷やした方が良い時と温めた方が良い時の見分け方をお伝えしますね!

冷やした方がいい場合⇒ ・じっとしていても痛い時 ・患部を触ると熱感を感じ、その場所が腫れている時

温めた方がいい場合⇒ ・患部を触って他の場所と皮膚温度が変わらない時 ・痛めてから3日程度経っていてある程度動ける時

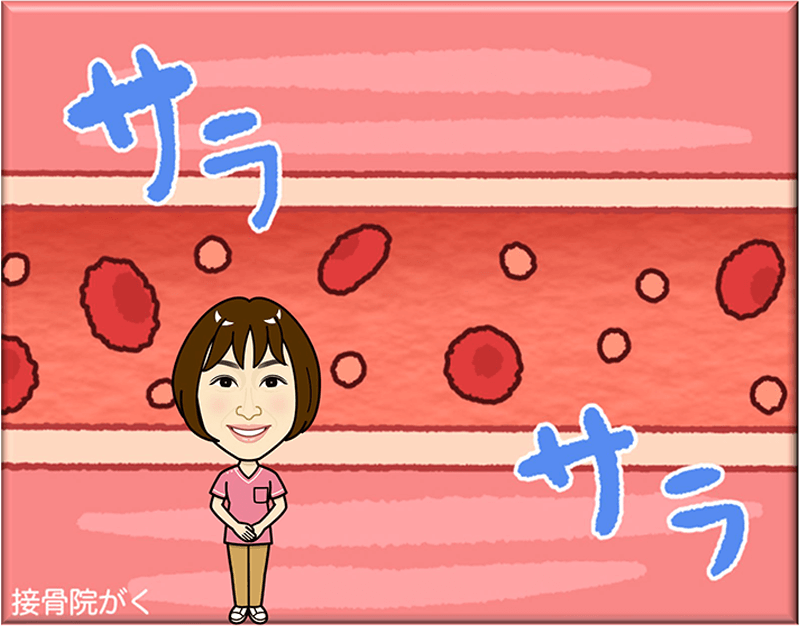

痛めてから48時間は冷やした方がよいといわれています。なぜかをわかりやすくお伝えしますね! 痛めた場所を回復させるためには栄養が必要です。 栄養は血液によって運ばれます。 腰の筋肉や腱などの組織にダメージがあまりない場合は温めて血流を良くした方が、痛めたところにたくさん栄養が行き届き、回復が早くなります。

ぎっくり腰の時はマッサージはしないほうがいいの?

ぎっくり腰の時に強いマッサージは厳禁です。 痛めた筋肉を過度に刺激してしまうと、症状が悪化することもあります。 状態に合わせたマッサージをする必要があります。