骨盤の傾きの調べ方と自分でできる改善方法

骨盤のゆがみとは? 骨盤のゆがみの3つのタイプ 骨盤のゆがみのチェック➀ 骨盤のゆがみのチェック➁ 骨盤のゆがみのチェック➂ ゆがみの原因の筋肉のリハビリ方法 日頃から気を付けること

骨盤のゆがみとは?

骨盤がゆがんでいるとはどんなことかといわれると 骨盤がその方向に固定されてしまい反対方向に動かすにくくなっている状態です。 たとえば前にゆがんでいて固定されていれば後ろに動かしにくくなりますし 骨盤が右にゆがんでいれば左に動かしにくくなります。 骨盤が動く方向は実は複雑なのですが ご自身で見る時は大まかな骨盤のゆがみがわかれば十分です。 これからお話しする3つのタイプのどれにあなたが当てはまるかをチェックしてみてください。正常な骨盤の状態はどんな状態?

まず正常な骨盤はやや骨盤が前に傾いている状態です。 絵横の画像 7☆ 横から見た時に足の方から言うと くるぶし⇒膝を横から見た中心⇒太ももの上の横の出っ張り⇒横から見た肩の中心⇒耳の穴 横から見た時にこれらの場所が一直線に並んでいると、前後のバランスはいい状態です。骨盤のゆがみのチェック➀

ここでは立った姿勢で前後左右のどの方向にゆがんでいるのかをチェックしていきます。 まず壁にかかと、お尻、背中、後頭部の全部の点が付くように壁を背にして立ってください。 絵 壁に」背中を付けている」 背中と壁のすき間の広さでどのようなゆがみかがわかります。 絵 ・背骨と壁のすき間に握りこぶしが入ると骨盤の前傾 絵 ・ちょうど一個分入る方は正常 絵 ・入らない方は後傾になります。 もしこのバランスが崩れていると思った方で、背中が猫背になってしまう方はこちらから骨盤のゆがみ後傾タイプへ☆ 腰が反り過ぎてしまう方は、こちらから骨盤のゆがみ前傾タイプへお進みください。☆ 次に左右のゆがみの確認です。 立った姿勢で、足を肩幅より少し狭い幅で立ちます。 その時に膝を曲げないように注意しながら お尻を右側にしっかり突き出せられるか、左側にもしっかり横に突き出せられるかをチェックします。 お尻が左右どちらかに突き出しにくい方は、骨盤のゆがみ左右のゆがみタイプへお進みください。☆骨盤のゆがみタイプチェック➁

こちらではあらためてそれぞれの骨盤のゆがみの特徴に当てはまるかを確認していきます。骨盤のゆがみ前傾タイプ

骨盤のゆがみ前傾タイプは骨盤が前に傾いているタイプのゆがみで、反り腰やO脚になりやすくなります。 下記のようなことに当てはまりますか? ・骨盤が前に傾斜しているため反り腰になりやすい ・太ももの前側が張り出しやすい ・O脚の人が多い ・あごを上に上げる姿勢になりやすい ・腰を後ろに倒しにくい ・筋肉が弱い人はつま先が内側を向く 当てはまる方はこちらから☆原因になっている筋肉を特定していきます。骨盤のゆがみ後傾タイプ

・猫背になりやすい ・巻き肩になりやすい ・立った姿勢で手を腰の横にすると自然と手のひらが後ろを向く ・前屈すると太ももの後ろやお尻の筋肉が突っ張る ・足が上がらずつまずきやすくなる このようなことに当てはまりますか? 当てはまる方はこちらから☆さらに原因の筋肉を特定していきます。骨盤のゆがみ左右のゆがみタイプ

・どちらか片方のお尻が横に張り出している ・片足立ちを10秒以上続けられない方がある ・鏡の前で見てどちらかの方が上がっている ・頭の傾きがある、あごの先がどちらかに寄っている このようなことに当てはまりますか? 当てはまる方はこちらから☆原因の筋肉を見つけていきましょう!骨盤のゆがみチェック➂

ここではゆがみのタイプが確定していると思います。 さらにどの筋肉が原因となりゆがみをつくっているかを特定していきます。骨盤の前傾の原因になっている筋肉診断

これらの写真と同じ体勢をとることができますか? 写真➀大腿直筋 写真➁脊柱起立筋 写真➂腸腰筋、ヒップリフト お時間がある方はこちらからこちらから☆骨盤前傾のトータルストレッチ お時間のない方はこちらから特に苦手に感じた写真の体勢にあったリハビリを選んでください。 写真➀の体勢が苦手な方はこちら☆太ももの前側の筋肉ストレッチ 写真➁体勢がやりにくい方はこちら☆背中のストレッチ 写真➂の体勢がやりにくい方はこちら☆腸腰筋のストレッチ骨盤の後傾の原因になっている筋肉診断

これらの写真と同じ体勢をとることができますか? 写真➃ハムストリング 写真➄腹直筋 写真➅大臀筋 お時間がある方はこちらからこちらから☆骨盤後傾のトータルストレッチ お時間のない方はこちらから特に苦手に感じた写真の体勢にあったリハビリを選んでください。 写真➃の体勢が苦手な方はこちら☆太ももの後側の筋肉ストレッチ 写真➄体勢がやりにくい方はこちら☆お腹のストレッチ 体幹前面ストレッチ 写真➅の体勢がやりにくい方はこちら☆お尻のストレッチ骨盤の横のゆがみの原因になっている筋肉診断

これらの写真と同じ体勢をとることができますか? 写真➆お尻を横に突き出す動き 写真➇片足立ち 片足立ちがしにくい方はこちらのチェックはしないで、お尻を横に突き出すチェックのみをしてください。 写真➆でどちらか突き出しやすい方を覚えておいてこちらに進んでください☆ 写真➇で足を上げやすかった方はどちらの足でしたか?覚えておいてこちらに進んでください☆ゆがみの原因の筋肉のリハビリ方法

骨盤の前傾タイプのリハビリ方法

前傾タイプの場合は上半身が前側に傾き過ぎています。 まずは足首の真上に骨盤を載せるように意識しましょう。 また、その時にあごが上に上がりやすくなるのであごを軽く引いて、背骨の上に頭がのっているイメージを大切にしましょう。太ももの前側の筋肉ストレッチ

太ももの前が硬く張り出している状態を改善するストレッチ方法です。 骨盤を前倒す方向に強く引っ張ってしまっている太もも前の筋肉をよく伸ばしていきましょう。 横向き・仰向け・立った状態でもできるように3つの方法をお伝えします。横向き

大腿四頭筋ストレッチ(側臥位) STEP1 横向きの姿勢となり足首をつかみましょう。 STEP2

掴んだ足を後方へ引っ張りましょう。太もも前面の筋肉が伸びた状態を保持しましょう。

STEP2

掴んだ足を後方へ引っ張りましょう。太もも前面の筋肉が伸びた状態を保持しましょう。

STEP3

元の姿勢に戻りましょう。

STEP3

元の姿勢に戻りましょう。

注意点

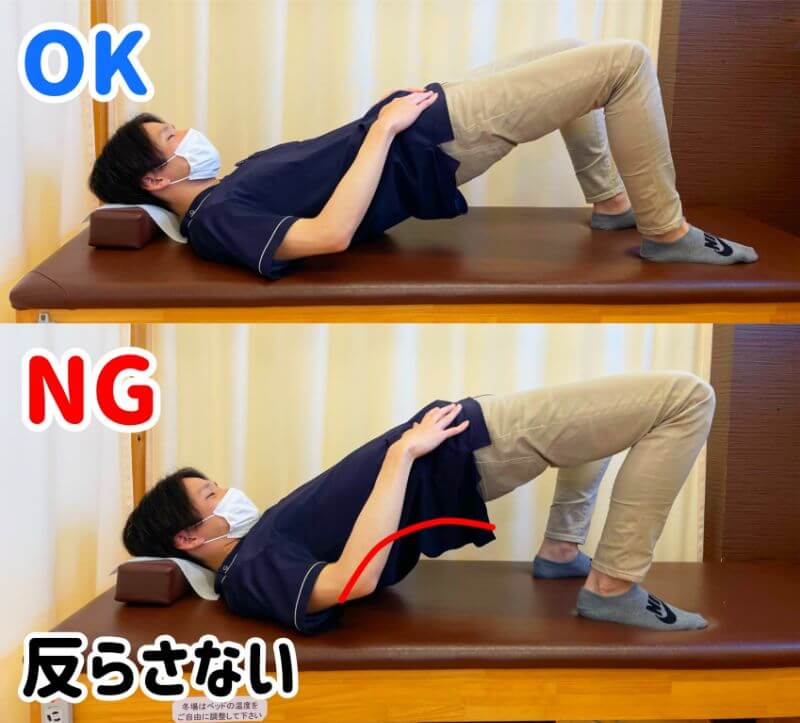

① 腰を反らないように

注意点

① 腰を反らないように

ストレッチ時に腰を反ると、骨盤が前傾してもも前の筋が伸びづらくなります。さらに、その姿勢でストレッチを続けると、腰に痛みを感じる場合もあります。反対側の股関節をしっかり屈曲し、前方で抱えるようにしておくと、骨盤が前傾しづらくなります。

② 足を開かないように

ストレッチしている側の足が開いてしまうと、内側広筋や内転筋側が伸びやすく、一方で外側広筋は伸びづらくなります。大腿四頭筋をバランス良く伸ばすためには、足を真っ直ぐ後ろに引くように行いましょう。

③ 痛みのない範囲で行う

ストレッチ時に痛みを感じると、筋防御が起こり、筋がリラックスしづらくなってしまいます。心地いいつっぱり感を感じる程度で実施するようにしましょう。

ストレッチ時に腰を反ると、骨盤が前傾してもも前の筋が伸びづらくなります。さらに、その姿勢でストレッチを続けると、腰に痛みを感じる場合もあります。反対側の股関節をしっかり屈曲し、前方で抱えるようにしておくと、骨盤が前傾しづらくなります。

② 足を開かないように

ストレッチしている側の足が開いてしまうと、内側広筋や内転筋側が伸びやすく、一方で外側広筋は伸びづらくなります。大腿四頭筋をバランス良く伸ばすためには、足を真っ直ぐ後ろに引くように行いましょう。

③ 痛みのない範囲で行う

ストレッチ時に痛みを感じると、筋防御が起こり、筋がリラックスしづらくなってしまいます。心地いいつっぱり感を感じる程度で実施するようにしましょう。

仰向け

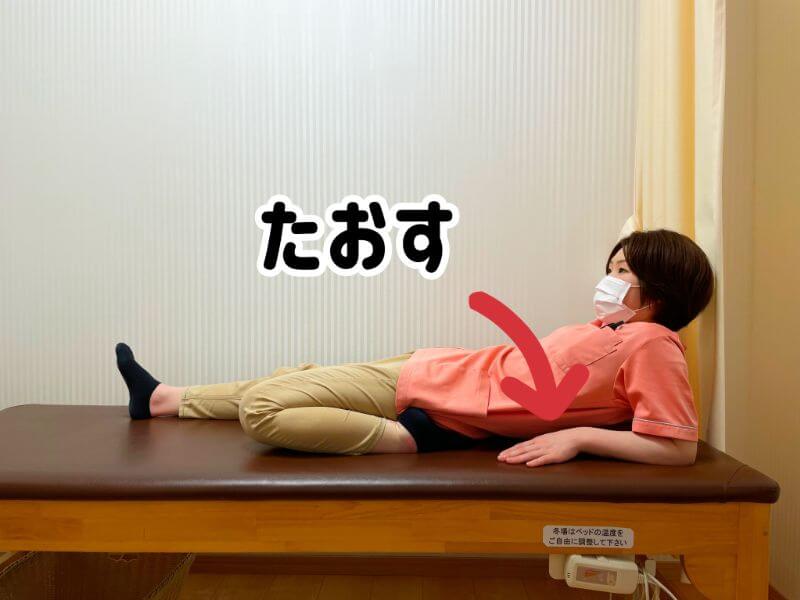

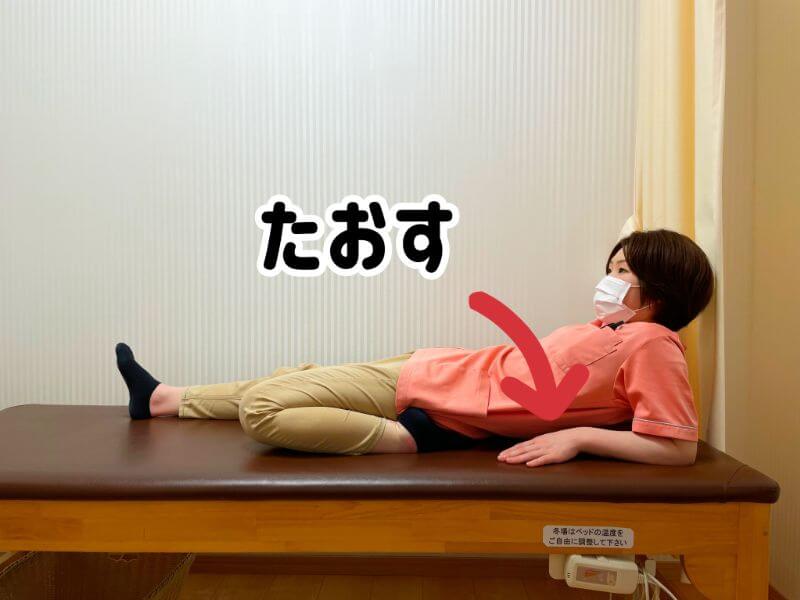

大腿四頭筋ストレッチ(背臥位) STEP1 片膝をまげお尻の下に入れましょう。 STEP2

体を後方へ倒し太もも前面を伸ばしましょう。姿勢を数秒間保持しましょう。

STEP2

体を後方へ倒し太もも前面を伸ばしましょう。姿勢を数秒間保持しましょう。

STEP3

元の姿勢に戻りましょう。

STEP3

元の姿勢に戻りましょう。

STEP4

繰り返し実施しましょう。

STEP4

繰り返し実施しましょう。

立って

大腿四頭筋ストレッチ(立位) STEP1 片足を後方でつかみましょう。 STEP2

つかんだ足を後方に引っ張りましょう。太もも前面が伸びた状態を保持します。

STEP2

つかんだ足を後方に引っ張りましょう。太もも前面が伸びた状態を保持します。

STEP3

元の姿勢に戻りましょう。

STEP3

元の姿勢に戻りましょう。

注意点

腰を反らさないように注意しましょう。

注意点

腰を反らさないように注意しましょう。

ここでは腰の脊柱起立筋をストレッチしていきます。

ここでは腰の脊柱起立筋をストレッチしていきます。

背骨を丸めるストレッチ

膝抱えストレッチ ① ひきつける際に肩が浮かないように このストレッチは、脊柱起立筋のなかでも特に腰部の筋を伸ばすことを目的とします。肩が浮いてしまうと胸椎部分が丸くなって、肝心の腰椎にストレッチがかかりませんので注意しましょう。 ② 痛みのない範囲で ストレッチ時に痛みを感じると、筋防御が起こり、筋がリラックスしづらくなってしまいます。心地いいつっぱり感を感じる程度で実施するようにしましょう。 メニュー画像 STEP1 仰向けに寝て両膝を抱えましょう STEP2

腰を丸めるようにお腹に引き寄せます。腰の伸びを感じましょう。

STEP2

腰を丸めるようにお腹に引き寄せます。腰の伸びを感じましょう。

STEP3

ゆっくりと元の姿勢に戻ります。

STEP3

ゆっくりと元の姿勢に戻ります。

STEP4

さらに伸ばしたい場合は、腰の下に丸めたタオルを入れましょう。

STEP4

さらに伸ばしたい場合は、腰の下に丸めたタオルを入れましょう。

両足ヒップリフト

STEP1 仰向けになり、両膝曲げましょう。 STEP2

ゆっくりとお尻を持ちあげましょう。

STEP2

ゆっくりとお尻を持ちあげましょう。

STEP3

お尻をゆっくり降ろし、元の姿勢に戻ります。繰り返し実施しましょう。

STEP3

お尻をゆっくり降ろし、元の姿勢に戻ります。繰り返し実施しましょう。

注意点

腰を反らないように注意しましょう。

注意点

腰を反らないように注意しましょう。

腸腰筋ストレッチ

① 腰を反らないように 腰を反ると、腸腰筋の近位付着部が前方に移動してしまい、ストレッチがかかりづらくなります。骨盤と腰椎を中間位に保ったまま、上半身全体を前方へ平行移動するような意識で実施しましょう。 ② 前の足はできるだけ前方へ置く 前の足が近すぎると、膝が前へ出るような形になってしまい、体全体の前方移動が出づらくなりますので、できるだけ前方へ置くようにしましょう。 ③ 痛みのない範囲で ストレッチ時に痛みを感じると、筋防御が起こり、筋がリラックスしづらくなってしまいます。心地いいつっぱり感を感じる程度で実施するようにしましょう。 ・立って行う方法 STEP1 膝立ちの状態で片足を大きく前に出しましょう。 STEP2

踏み出した足に体重をのせ、後方の股関節の付け根を伸ばします。数秒間姿勢を保持しましょう。

STEP2

踏み出した足に体重をのせ、後方の股関節の付け根を伸ばします。数秒間姿勢を保持しましょう。

STEP3

ゆっくりと元の姿勢に戻りましょう。

STEP3

ゆっくりと元の姿勢に戻りましょう。

注意点

腰を反らないように注意しましょう。

注意点

腰を反らないように注意しましょう。

・片膝立ちで行う方法

STEP1

膝立ちの状態で片足を大きく前に出しましょう。

・片膝立ちで行う方法

STEP1

膝立ちの状態で片足を大きく前に出しましょう。

STEP2

踏み出した足に体重をのせ、後方の股関節の付け根を伸ばします。数秒間姿勢を保持しましょう。

STEP2

踏み出した足に体重をのせ、後方の股関節の付け根を伸ばします。数秒間姿勢を保持しましょう。

STEP3

ゆっくりと元の姿勢に戻りましょう。

STEP3

ゆっくりと元の姿勢に戻りましょう。

注意点

腰を反らないように注意しましょう。

注意点

腰を反らないように注意しましょう。

骨盤の後傾タイプのリハビリ方法

太もも裏のストレッチ

ハムストリングスストレッチ(背臥位) ・仰向けで STEP1 仰向けの状態で膝を抱えましょう。 STEP2

お腹と太ももをつけた状態で膝を伸ばしましょう。もも裏が伸びた状態を数秒間保持しましょう。

STEP2

お腹と太ももをつけた状態で膝を伸ばしましょう。もも裏が伸びた状態を数秒間保持しましょう。

STEP3

ゆっくりと姿勢を戻しましょう。繰り返し実施しましょう。

STEP3

ゆっくりと姿勢を戻しましょう。繰り返し実施しましょう。

注意点

膝を伸ばす際、お腹と太ももが離れないように注意しましょう。

注意点

膝を伸ばす際、お腹と太ももが離れないように注意しましょう。

・イスに座って

ハムストリングは内側と外側がありますが、外側がより硬い場合はつま先が外を向きやすく、内側がより硬い場合はつま先がうちを向きやすくなります。それぞれの兆候がみられる場合は外側ハムストリングストレッチと内側ハムストリングストレッチを選択的に実施してみてください。

② 痛みのない範囲で行う

この運動は痛みを感じやすいストレッチです。ストレッチ時に痛みを感じると、筋防御が起こり、筋がリラックスしづらくなってしまいます。心地いいつっぱり感を感じる程度で実施するようにしましょう。

③ 腰を丸めないように

ハムストリングを効率よくストレッチするには、骨盤を前傾させる必要があります。骨盤から前傾できるよう、おへそを前に突き出すような意識で行ってみてください。

STEP1

椅子に座り、片脚を前に出しましょう。

・イスに座って

ハムストリングは内側と外側がありますが、外側がより硬い場合はつま先が外を向きやすく、内側がより硬い場合はつま先がうちを向きやすくなります。それぞれの兆候がみられる場合は外側ハムストリングストレッチと内側ハムストリングストレッチを選択的に実施してみてください。

② 痛みのない範囲で行う

この運動は痛みを感じやすいストレッチです。ストレッチ時に痛みを感じると、筋防御が起こり、筋がリラックスしづらくなってしまいます。心地いいつっぱり感を感じる程度で実施するようにしましょう。

③ 腰を丸めないように

ハムストリングを効率よくストレッチするには、骨盤を前傾させる必要があります。骨盤から前傾できるよう、おへそを前に突き出すような意識で行ってみてください。

STEP1

椅子に座り、片脚を前に出しましょう。

STEP2

上体を真っ直ぐし、体を前へ倒しましょう。太ももの後ろが伸びた状態を維持します。

STEP2

上体を真っ直ぐし、体を前へ倒しましょう。太ももの後ろが伸びた状態を維持します。

STEP3

元の姿勢に戻りましょう。

STEP3

元の姿勢に戻りましょう。

注意点

腰を丸めないように注意しましょう。

注意点

腰を丸めないように注意しましょう。

チェアスクワット

STEP1 椅子に浅く腰を掛ける STEP2

体を前に倒す

STEP2

体を前に倒す

STEP3

反動をつけずに立ち上がる。その後、お辞儀をしながらゆっくり座る

STEP3

反動をつけずに立ち上がる。その後、お辞儀をしながらゆっくり座る

注意点

①膝をつま先よりも前に出さないよう注意する②腰を丸めずに立ち上がる

注意点

①膝をつま先よりも前に出さないよう注意する②腰を丸めずに立ち上がる

お尻のストレッチ

イスに座っておこなう方法と仰向けでおこなう方法とをお伝えします。どちらかお尻にストレッチ感が得られる方をおこなってみてください。 ① 背中が丸くならないように 背中が丸くなってしまうと骨盤が後傾し、大殿筋の近位付着部が後下方へ移動してしまいストレッチがかかりづらくなります。骨盤が後傾しないように、お腹と太ももを近づけるよう意識して実施しましょう。硬さが強くどうしても背中が丸まってしまう場合は、大殿筋ストレッチ(背臥位)を代わりに実施しみてください。 ② 痛みのない範囲で ストレッチ時に痛みを感じると、筋防御が起こり、筋がリラックスしづらくなってしまいます。心地いいつっぱり感を感じる程度で実施するようにしましょう。イスに座って

大殿筋ストレッチ(座位) STEP1 片足を反対側の膝にのせ、両手でつかみましょう。 STEP2

抱えた膝を反対側の肩の方向へ寄せましょう。お尻の筋肉が伸びた状態を保持しましょう。

STEP2

抱えた膝を反対側の肩の方向へ寄せましょう。お尻の筋肉が伸びた状態を保持しましょう。

STEP3

ゆっくりと元の姿勢に戻りましょう。

STEP3

ゆっくりと元の姿勢に戻りましょう。

注意点

背中が丸くならないように注意しましょう。

注意点

背中が丸くならないように注意しましょう。

仰向け

STEP1 片膝を抱えましょう。 STEP2

対側の肩に膝を寄せましょう。

STEP2

対側の肩に膝を寄せましょう。

STEP3

元の姿勢戻りましょう。繰り返し実施しましょう。

STEP3

元の姿勢戻りましょう。繰り返し実施しましょう。

骨盤の横にゆがむタイプのリハビリ方法

背中横倒しストレッチ

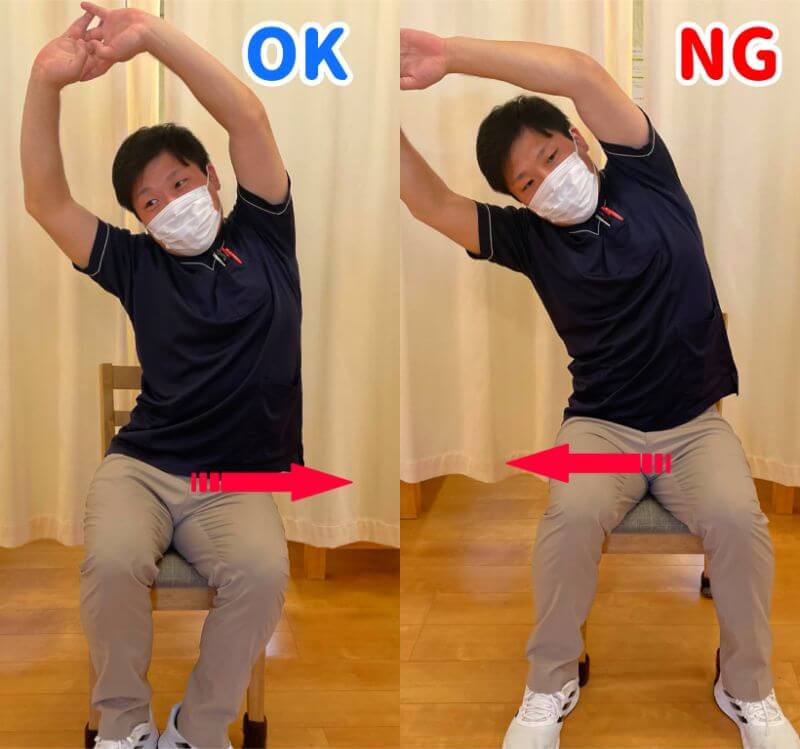

広背筋ストレッチ(座位) ① 対側のお尻は床から離さずに 体幹側屈時に対側の殿部が床面から浮き、体全体が傾いてしまうと筋の付着部同士が離れずに、筋が伸ばされにくくなります。体全体が弧を描くように実施しましょう。 ② 深呼吸 実施中に深呼吸を行うことで、胸郭が広がり広背筋がより伸ばされやすくなります。 ③ 痛みのない範囲で行う ストレッチ時に痛みを感じると、筋防御が起こり、筋がリラックスしづらくなってしまいます。心地よいストレッチ感を感じる程度で実施するようにしましょう。 STEP1 両手を頭の上で組みましょう。 STEP2

体を真横に傾け、背中・脇腹を伸ばしましょう。数秒間姿勢を保持しましょう。

STEP2

体を真横に傾け、背中・脇腹を伸ばしましょう。数秒間姿勢を保持しましょう。

STEP3

ゆっくりと元の姿勢に戻ります。

STEP3

ゆっくりと元の姿勢に戻ります。

注意点

傾ける方向と反対側へ重心を移動させましょう。

注意点

傾ける方向と反対側へ重心を移動させましょう。

側方リーチバランス

① 反対側のお尻を浮かせる リーチ方向と反対側のお尻を浮かせることで、効果的に腰方形筋や腹斜筋に収縮を加えることが出来ます。意識としては、腰骨と骨盤を近づけるように行いましょう。 ② 両手は床と平行の高さを保つ せっかくお尻を浮かせても、体全体が傾いてしまっては腰方形筋や腹斜筋は収縮しません。手をより遠くに伸ばすように意識すると、体が傾くのを防ぐことが出来ます。 STEP1 腕を床と水平の高さに上げましょう。 STEP2

バランスを取りながら、側方へ手を伸ばしましょう。

STEP2

バランスを取りながら、側方へ手を伸ばしましょう。

STEP3

可能な範囲まで伸ばし、ゆっくり戻りましょう。

STEP3

可能な範囲まで伸ばし、ゆっくり戻りましょう。

注意点

両手は床と平行の高さを保ちましょう。

注意点

両手は床と平行の高さを保ちましょう。

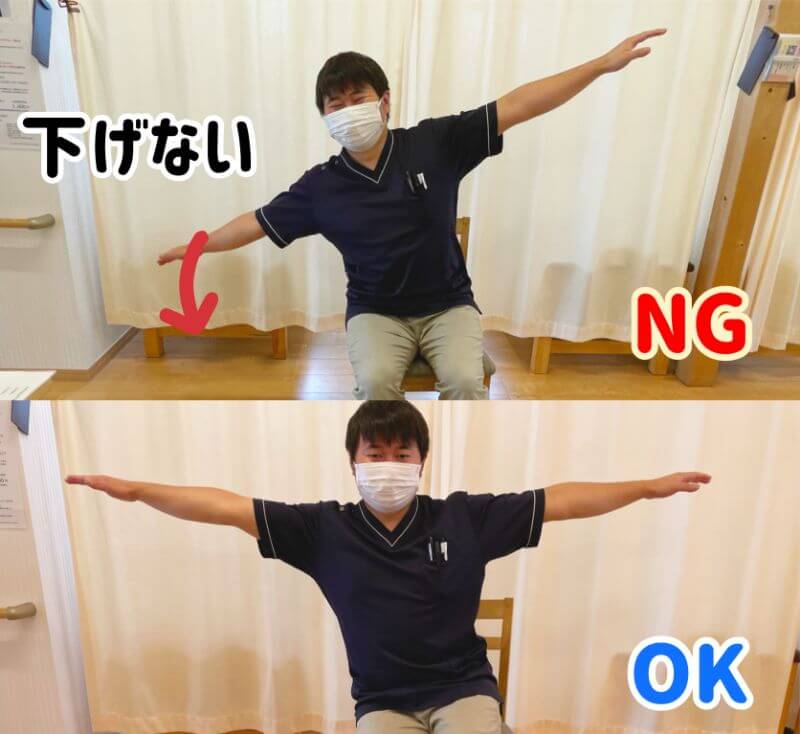

足開き運動

お尻の横の筋肉を意識しなが足を開くリハビリです。お尻の横の筋肉をしっかり意識しておこなってください。うつ伏せ

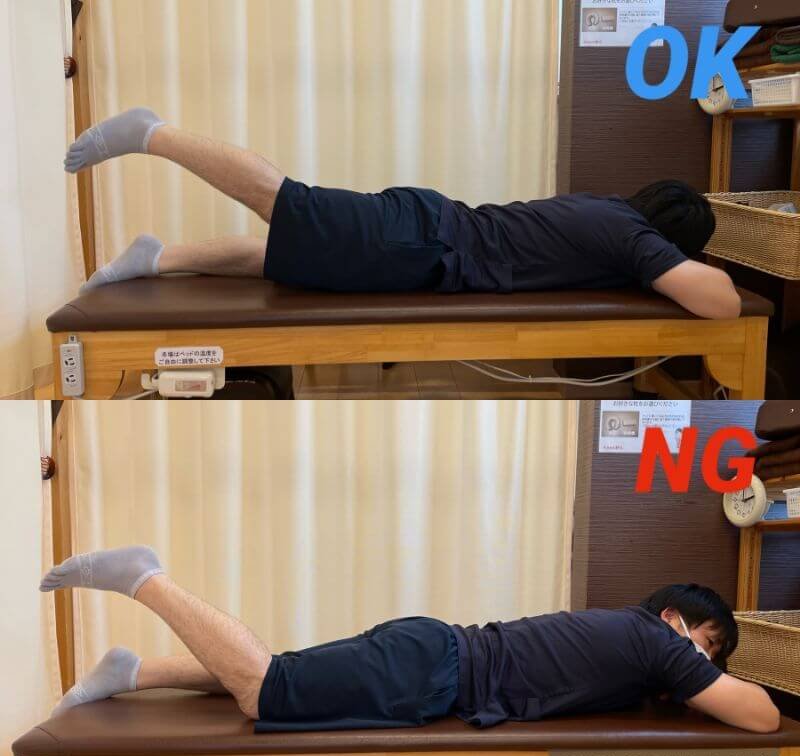

① 実施のポイント この運動は代償動作が出づらいですので、股関節外転運動(側臥位)がうまくいかない場合や前段階として行うことができます。 ② ステップアップ この運動は負荷はそれほど高くありませんので、うまく出来るようになったら股関節外転運動(側臥位)に挑戦してみましょう。 ③ 膝が曲がらないように 膝が曲がってしまうと股関節の伸展が出づらくなってしまいます。中殿筋をしっかり収縮できるよう、膝を伸ばして股関節の伸展と外転を行いましょう。 股関節外転運動(腹臥位) STEP1 膝を伸ばしたまま足を持ち上げましょう。 STEP2

膝を伸ばしたまま足を外側に開きます。

STEP2

膝を伸ばしたまま足を外側に開きます。

STEP3

足を閉じ元の姿勢に戻りましょう。

STEP3

足を閉じ元の姿勢に戻りましょう。

注意点

膝が曲がらないように注意しましょう。

注意点

膝が曲がらないように注意しましょう。

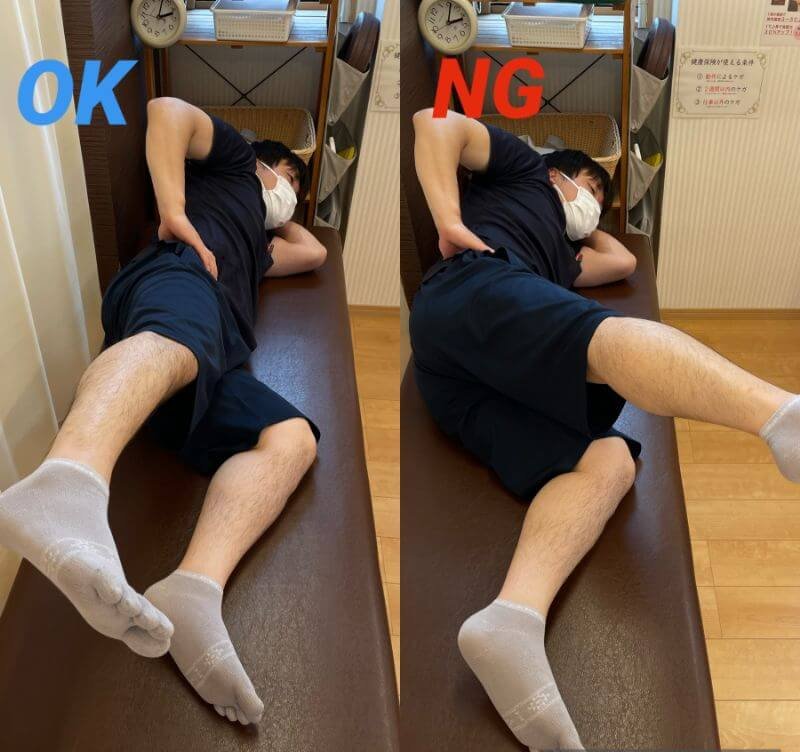

横向き

股関節外転運動(側臥位) ① 足を体よりも前方で上げないように 足が体よりも前方で上がると、大腿筋膜張筋が優位に働きやすくなってしまいます。また、骨盤が開いてしまうと、脚が斜め後ろに上がっているように見えても、股関節は屈曲している場合があります。手を腰に当てて、腰が開かないように押さえながら実施しましょう。どうしてもうまくいかない場合は、代償運動の起こりづらい股関節外転運動(腹臥位)を行ってみてください。 ② 下の股関節と膝は曲げる 脚を斜め後ろに上げようと意識しすぎると、骨盤の前傾と腰椎の伸展が起こり、腰に負担がかかってしまいます。下の股関節と膝関節を屈曲することで、安定し骨盤の前傾が起こりづらくなります。 ③ 下す時もゆっくりと 股関節外転筋は、遠心性収縮機能も重要となります。脚を下す時は、脱力するのではなく、上げる時と同じくらいのスピードでコントロールしながら下すようにしましょう。 STEP1 横向きに寝て、下の膝は軽く曲げる。上の足をしっかり伸ばしましょう。 STEP2

上の脚を斜め後ろにあげましょう。

STEP2

上の脚を斜め後ろにあげましょう。

STEP3

ゆっくりと元の位置に戻しましょう。

STEP3

ゆっくりと元の位置に戻しましょう。

注意点

足を体よりも前方で上げないように注意しましょう。

注意点

足を体よりも前方で上げないように注意しましょう。